略語「超」解説:DDM (配当割引モデル)

2025年8月15日

熊谷五郎(公益社団法人 日本証券アナリスト協会 企業会計部長、東京大学金融教育研究センター 招聘研究員)

DDMとは、株式価値評価の最も基本的なモデルである「Dividend Discount Model (配当割引モデル)」の略称である。株式であれ、債券であれ、その価値評価とは、当該金融商品から得られる、将来キャッシュフローの割引現在価値を推定することにほかならない。債券の場合は将来の利払いと元本償還について、支払い額と時期が決まっている。それぞれのタイミングで支払われる利息、元利合計額(満期時)の割引現在価値を計算し、その合計額を求めればよい。

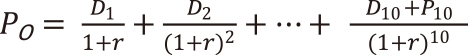

株式の場合は、債券の利息に相当するのが配当である。しかし債券の将来キャッシュフローが確定しているのに対して、株式の場合、配当も将来の株価も確定していない点が異なる。各期に支払われる一株当たり配当額をDtとして、10年後に配当D₁₀を受け取りその時点での株価P₁₀で売却するとしよう。割引率(株主資本コスト)をrとすると、現在の株価P₀は、

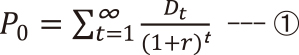

となる。債券であれ株式であれ、将来キャッシュフローを予想して、それを一定の割引率で割り引き、その合計が現時点における理論価格になるという構造は全く同じである。株式価値評価式を一般化すると、

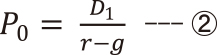

と書ける。①式が「DDM」と呼ばれる、理論株価計算のためのモデルである。また1期目の配当D₁が一定の成長率gで成長すると、①式は、

と非常にシンプルな形になる。②式を「定率成長DDM」と呼ぶ。①式のままであると、各期の配当を、無限に予想しなければならず、あまり実用的ではない。しかし、実務上は、①式と②式を組み合わせる事で、妥当株価を計算することができる。

また、外部資金調達のない場合の株主資本成長率を「内部成長率」と呼ぶが、配当性向をdとすると内部成長率gは、

となる。③式で1−dは、「内部留保率」である。内部成長率は、内部留保率にROEを掛けた値が、翌期の株主資本成長率となることを示している。DDMでは、予想期間中は、配当成長率が内部成長率と等しいとみなし、最終的には一定水準に収束し、その後は永久に続くと仮定する。この最終的な成長率を「永久成長率」と呼ぶ。

このように、DDMによる妥当株価算定にあたっては「r(資本コスト)」と、配当成長率の決定要因である「ROE(資本生産性)」が、重要な株価決定要因となっている。投資家が、資本コストや資本生産性を問題にするのは、それが株価や企業価値に大きな影響を与えるからである。

経営者や社外取締役が、株価や企業価値評価モデルについて理解する事は、相手の手の内を知ることでもある。その中身を理解することで、機関投資家との対話をより建設的で実りあるものとして頂ければ幸いである。

熊谷五郎

公益社団法人日本証券アナリスト協会 企業会計部長

東京大学金融教育研究センター 招聘研究員

これまでの記事[ OPINION ]

- 略語「超」解説:DCF法(ディスカウント・ キャッシュフロー法)

- 経済界の平和への貢献とESGP

- 第三者委員会の有用性と限界を考える

- 消費減税に逃げ込む政治の危うさ

- 独立社外役員から成る調査委員会の妥当性

- AI時代の企業価値向上に向けて~トランスコスモスの挑戦

- ICGN 30th Anniversary Conference Asia: An exciting time for Corporate Governance in Japan

- 略語「超」解説:DDM (配当割引モデル)

- 親会社の社外取締役の役割と責任

- Corporate Governance Needs to Start with "Why"

- 日本の株式市場の変革をもたらす「三点セット」

- 吹き荒れるトランプ旋風

- コーポレートガバナンス改革の「実践」に向けて

- トランプ2.0、日本への余波

- 略語「超」解説:WACC(加重平均資本コスト)

- 社外取締役はガバナンス粉飾に加担するな

- 労働市場改革が宙に浮く懸念

- 人的資本経営におけるジョブ型雇用

- 味の素グループ 企業価値向上の処方箋

- 略語「超」解説:ROIC(投下資本利益率)

- 不祥事企業の社外取締役

- 株式市場で広がる「同意なき買収」

- 何が日本的経営を腐食させたか

- トップマネジメントとして備えたい「伝える力」

- 株主・投資者の目線を踏まえた経営の実現に向けて

- Purposeを起点とした価値創造とコーポレートガバナンス

- 略語「超」解説:PBR(株価純資産倍率)

- 社外取締役の説明責任

- 政策保有株の売却が加速

- 人的資本経営ブームの本当の捉え方

- 地政学リスクの時代の企業価値向上

- ACGA's market rankings for corporate governance

- 人材育成を経営戦略に生かせ

- コーポレートガバナンスの真意の共有

- 不祥事対応のリスクマネジメント~第三者委員会・調査委員会とガバナンス

- 社外取締役のトレーニングと買収行動指針

- 資産運用立国

- 指名委員会こそ、健全なガバナンス構築の根幹

- 政府が女性役員の登用で数値目標

- 人的資本経営における「安心」と確定拠出年金(DC)

- コーポレートガバナンス改革の実質化に向けて

- 事業を通じて世の中の課題解決に貢献する

- 我が国のベンチャー・エコシステムの高度化に向けた提言

- 企業価値向上とESG投資

- 不毛な「守り」と「攻め」のガバナンス議論

- サステナビリティ経営に資するコーポレートガバナンス

- グローバル投資家の視点から見た日本のコーポレートガバナンス改革

- 気候変動への取組みは待ったなし~世界の最新動向

- 「金融と 財政の悪循環」を断ち切れ

- ガバナンス議論の神髄をなすアカウンタビリティー

- CGSガイドラインの改訂で議論された方向性について

- コーポレートガバナンスとパッシブ運用

- コロナ特例 「ゼロゼロ融資」が終了

- 義務教育DXとガバナンス

- ガバナンス議論の原点を振り返る

- コーポレートガバナンス改革の点検と非財務情報開示の充実について

- 日本も財政検証機関の設立を

- 企業理念(hhc理念)とコーポレートガバナンス

- モニタリング・モデルを採用する会社における監査委員会等の監査について

- 事業法人は公益法人と協働を

- コロナ禍があぶり出した課題

- 東京証券取引所の 市場再編

- リナ・カーンの戦い

- 今後のコーポレートガバナンス改革の取組みについて

- 持続性が問われる「資本主義」

- コーポレートガバナンスを担保するのは経営者の高い志と倫理観

- 日本の製造業の展望と課題

- 危機管理としての 財政健全化

- 新市場区分と改訂コーポレートガバナンス・コードの下での企業価値向上

- コーポレートガバナンスを考えることは、経営の基本

- デジタル化と規制改革

- 社外取締役の 獲得競争が激化

- なぜ「コーポレートガバナンス」なのか

- 新型コロナウイルスと 日本における 株主アクティビズム

- 新政権の突破力が問われる労働規制改革

- 企業不祥事と 「タコツボ」

- いま求められるコーポレートガバナンスの深化

- 日立の取締役会改革

- 行政のデジタル化を規制改革の起爆剤に

- 「良き資本主義」を実現する ボトムライン革命

- 両利き経営を実現する コーポレート・ トランスフォーメーション

- 証券取引等監視委員会の活動方針

- コーポレートガバナンスの深化と市場の評価

- 次期会社法改正に向けての課題

- コーポレートガバナンス改革の今後の動向

- 新型肺炎が突きつける日本型システムの脆弱性

- 変容する米企業の株主第一主義

- 老後2000万円問題の本質

- 外為法改正の外資規制企業統治改革に逆行も

- Do the right thing ~形式と実質~

- 緊張感に包まれた歴史的な株主総会