機関設計が目指すべきゴールと改革のステップ

コーポレートガバナンス改革の制度面における最後の大玉というべき機関設計問題について、監査等委員会設置会社、指名委員会等設置会社にみる我が国の機関設計モデルの現在地とその課題を分析し、「監督と執行の分離」と「経営トップに対する人事権」が担保される基本原則の実現にむけたゴールへの具体的な道筋について論ずる。

コーポレートガバナンス改革が本格的にスタートして約10年。形式が先行して実質が伴わないという声があるものの、我が国のコーポレートガバナンスのありようは確実に進歩した。他方で機関設計上のゴールモデルと位置付けられグローバルスタンダードとの親和性の高いモデルであるべき指名委員会等設置会社の機関設計は、20年以上前、すなわち我が国のコーポレートガバナンス改革の始動期のまま、いわば幼児的段階の姿のままである。本稿では、ガバナンス改革がいよいよ未成年期から成年期に前進しようとしている今、「形」に関わる改革の最後の大玉と言うべき機関設計問題について論じたい。

1 経営トップに対する人事権なくして「監督と執行の分離」はありえない

国家、企業、学校...いかなる組織においても、ガバナンスの本質はつまるところ組織の最高権力者を選解任する機能が健全に働いているか否かにある。取締役会と経営執行部との関係、すなわちコーポレートガバナンス改革における機関設計のあり方について、激変する経営環境においては「監督と執行の分離」によって取締役会が経営陣に大幅な権限移譲を行って迅速かつ大胆な意思決定を行うことが企業価値の向上のために重要とされる。これ自体は正しいが、ここで監督権の本質は監督対象の選解任権にあるのは当然で、それ抜きの監督は精神論のおままごとに過ぎない。選解任権が担保されているからこそ、執行上の権限を経営陣に大幅に委譲することが可能になる。

当然のことながら経営トップの部下である社内取締役が上司を解任する、あるいは再任を諦めてもらうよう働きかけることは極めて難しい。そこに独立社外取締役の本質的な役割がある。

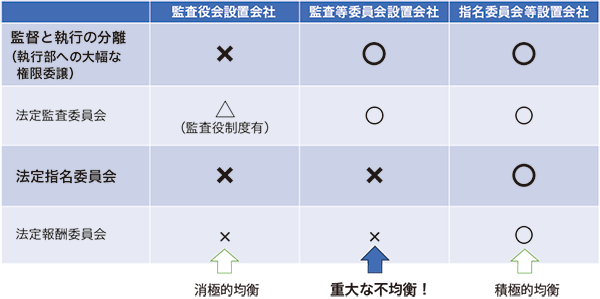

機関設計においては、「監督と執行の分離」と「(独立社外取締役を中心とした取締役会による)経営トップに対する人事権」がともに担保されていることがコーポレートガバナンス上の基本原則となる。この基本原則を実現していく道筋のなかで、我が国の機関設計モデルは現在どこにいるのか、そこにはどんな課題があるのか、そしてゴールへ近づくには実践的にどんなステップを踏むべきなのか。

2 監査等委員会設置会社が抱える本質的な欠陥

まず、このような原理原則からみると、監査等委員会設置会社の機関設計はいかにも中途半端で構造的な欠陥を抱えている。一方で経営陣に大きく執行権限を委譲しながら、他方で経営陣に対する独立社外取締役による人事権を梃子にした牽制、指名委員会制度が法制度的に担保されていないからだ。これは極めて重大な不均衡である。経営陣からすれば、執行の自由度は増えるわ、社外取締役に首を切られる心配はないわ、のいいとこ取りが可能な機関設計なのである。

監査委員会に強力な独立的権能があるのだからガバナンスの実質は損なわれないという議論もあるが、これは机上の空論も甚だしい。監査委員会の機能は不祥事に対する受動的、防衛的なものである。もちろん病理現象の悪化を食い止めるという脈絡では極めて重要な「守り」のガバナンスを担う委員会だが、収益力、成長力の向上に関わる「攻め」のガバナンスを機能させるには、独立社外取締役による経営陣の選解任権を梃子とした監督が不可欠となる。しかし、監査等委員会設置会社を選択した企業で独立社外取締役が過半数を占めるケースはまだ稀であり、むしろコーポレートガバナンス・コードにコンプライするため、従来の社外監査役を社外取締役に衣替えするのに便利なこの機関設計が選ばれているケースが多い。

こうした事情からこの制度は導入されてから大人気となり、実際、東証プライム市場では726社、比率では44.2%が監査等委員会設置会社となっている。しかし、重大な構造矛盾を抱える本制度を採用する企業が増え、その先の指名委員会等設置会社へはほとんど移行しないで滞留する状況は、ガバナンス改革を進展させる上で大きな桎梏となりつつある。

経済界の一部からは実務的には任意の指名諮問委員会でかかる欠陥を補充しているから問題ないという声も出ているが、任意はあくまでも任意であり、その設置はもとより権限も制度的に担保されておらず、当協会の会員からも多くの指名諮問委員会が事務局案の追認機関に過ぎない運用、すなわち「なんちゃって指名諮問委員会」になっているという声がよく聞こえてくる。私自身も企業再生の現場でそういう事案を少なからず経験している。任意の指名諮問委員会で機関設計上の重大な欠陥を補う議論はそもそも無理があり、あるべき機関設計への経過措置的な制度としてはともかく、今後、その橋渡し的な効果よりも改革を堰き止める弊害の方が大きくなっていくだろう。(図1)

3 ゴールとして目指すべき取締役会のあり方

あるべき姿は「監督と執行の分離による機動的な経営」と「経営トップに対する人事権を梃子にした取締役会による監督」がいずれも制度的に担保され実効的に機能していることである。そのためには執行上の意思決定権限は経営陣に移譲されるべきだし、取締役会の過半が経営トップの部下ではない独立社外取締役、しかも経営トップに対する人事権を適時的確に行使できる能力と気力をもっている人物で占められるべきである。

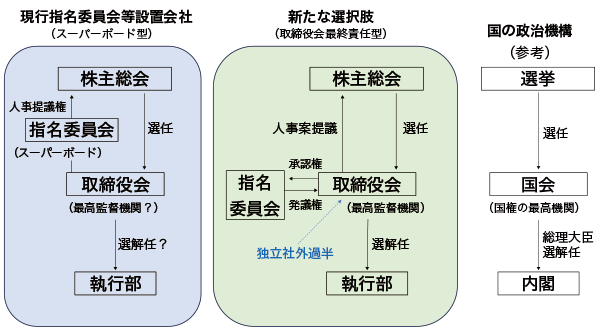

以上が理想の姿だが、20年あまり前にいわゆる委員会設置会社が導入された時には、そもそも独立社外取締役を置くこと自体が一般的ではなく、執行権限を大幅に委譲した場合、経営陣に対する監督機能が極めて脆弱になる危険性があった。そこで「補助輪」的に、取締役候補の指名について指名委員会の議決が直接株主総会にかけられるという、いわば取締役会を超越するスーパーボード的な指名委員会制度が採用された。独立社外取締役が少数でも指名委員会で多数を取らせることで、経営トップに対する人事権を実質的に留保できる仕組みにしたのである。世界的にもほかに類をみない特殊な制度はそのまま現在の指名委員会等設置会社に引き継がれている。

当時の事情としてはやむを得ない選択だったかもしれないが、本来、株主総会で選ばれた取締役で構成される取締役会を経営権の最高監督機関とする「代議制資本民主主義」の本旨からはかなり逸脱した歪みがある大きな「補助輪」である。監督権の根幹である経営トップを含む取締役人事に指名委員である一部の取締役しか関与せず、しかも少数の委員で経営上の最重要事項が事実上決まる、国会でいえば首班指名を本会議ではなく委員会で行うような話だからである。かかる歪みは、経営者および他の取締役からすると指名委員会の暴走に対する懸念をどうしても生む(実際、そういう事案も散見される)わけで、結果、現在に至っても指名委員会等設置会社を採用する企業はわずか81社(東証プライム市場の4.9%)に留まっている。

加えて、今や東証プライム市場で独立社外取締役が過半数を占める会社は334社にまで増加しており、こうした企業では独立社外取締役の数が足りないという問題は解消している。そのような企業でかくも歪んだ補助輪を付ける必要はない。

4「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2024年改訂版」と機関設計改革の第一歩‥急がば回れ

このように現状、監査等委員会設置会社は構造的な矛盾を抱え、指名委員会等設置会社は歪んだ補助輪を付けたままである。しかもガバナンス強化上もっとも進んだ機関設計という位置づけになっている指名委員会等設置会社がかくも不人気な状態である。かかる問題意識から、岸田内閣による「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2024年改訂版」に「コーポレートガバナンス改革について、指名委員会等設置会社制度の運用実態の検証と改善検討を含め、継続して進める」という文言が入り、この方針は現在の石破内閣にも引き継がれている。

本来は監査等委員会設置会社と指名委員会等設置会社をあるべき機関設計に一本化すべきだが、増えたとはいえ、まだ独立社外取締役が過半数を占める企業の数が限られ、独立社外取締役の質もまだ十分には向上していない実態がある。加えて居心地のよい監査等委員会設置会社を会社法レベルで直ちに廃止することは、経済界やいろいろな団体からの猛烈な反対が予想され極めてハードルが高い。

そこで現実的な改革アプローチは、指名委員会等設置会社を改良し、独立社外取締役が過半数を占めている場合は経営権の最高機関である取締役会が指名に関与することで監督機能を発揮できる制度を導入することである。具体的には、経営トップを含む取締役候補の絞り込みという機微にわたるデリケートな作業は法定の指名委員会において少人数で行い、その候補案の最終承認を取締役会で行う(取締役会が拒否権を持つ)制度を選択的に導入することで、この制度を採用する企業では形式上は上述の理想の姿に近いガバナンス運営となる。トップ人事に全員が何らかの形で関与することで、各取締役の緊張度は高まり、これが質の向上にもつながる。また、スーパーボードである指名委員会が暴走する懸念もなくなる。これは指名委員会等設置会社への移行の障害を減らすこと(アンケート等ではそう答えなくても本音ベースでスーパーボードの気持ち悪さが障害になっているケースを私自身は相当数知っている)になるし、同時に独立社外取締役を過半数に増やす動機付けにもなる。独立社外取締役が過半数ではない企業では引き続き指名委員会スーパーボード型になるし、過半数を超える場合も定款でどちらの型を選ぶかを決めることにすれば株主が機関選択に関わるので、資本市場からガバナンス体制の後退と誤解されるリスクも回避できる。むしろ新たな選択肢である取締役会関与型指名委員会制度こそが、目指すべき理想の姿に近づくことになる。(図2)

この新たな選択肢に対し、取締役会が指名委員会の提案を拒否した場合の紛糾を心配する人たちもいるが、それこそ取締役会で真剣勝負の議論をして解決していくのが私的自治原則に立脚するコーポレートガバナンスの王道である。四半世紀にわたる私の実体験でいえば、対立や紛糾のない取締役会こそがガバナンスを停滞させ、経営を停滞させてきた。議論が平行線を続けるなら取締役会が指名委員を入れ替えればいいし、取締役会の決定にどうしても不服な取締役は、正々堂々と自らの人事案を株主提案すればいい。資本民主主義とはそういうものだ。

選択肢をさらに増やすことは一見、遠回りに見えるかもしれないが、まずはこのような改良を行い、次のステップでコーポレートガバナンス・コードなどのソフトローとも連動させることで指名委員会等設置会社への移行を促す方が、急がば回れで機関設計改革は進む。私はこの方向で迅速な会社法改正が進むことを強く期待している。

参考資料

会社機関設計の改善に関する提言の発表について(日本取締役協会)

当協会・指名委員会等設置会社制度の改善に関する研究会(座長 淡輪 敏 三井化学 取締役会長)は、会社法で選択可能な3つの機関設計のうちの1つである指名委員会等設置会社制度について、独立社外取締役が過半数を占める会社においては、指名委員会の権限の見直しを求める提言を、法務省に対して提出、2025年1月27日に公表いたしました。

2024年6月21日政府が公表した「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2024年改訂版」に、「コーポレートガバナンス改革について、指名委員会等設置会社制度の運用実態の検証と改善検討を含め、継続して進める」という文言が入り、企業のコーポレートガバナンスの質の向上に大いに貢献し、グローバル標準に最も近いとされる指名委員会等設置会社制度について、検証・改善の動きが現在みられます。これを受けて当協会では、大学教授・企業経営者・機関投資家などからなる研究会を組織して、省庁などによるオブザーブもいただきながら、4回の研究会での議論を通して、本提言をまとめました。

提言では、モニタリング・モデルを志向する企業にとって、指名委員等設置会社がより選択しやすい機関設計とするために、独立社外取締役が過半数を占めている場合には、企業での経営権の最高機関である取締役会が、経営トップを含む取締役候補指名の最終権限をもつことで、監督機能を更に強く発揮できる制度へと改善することを提案しています。

ハードローである会社法においてまずこのような見直しを行い、次のステップではソフトローであるコーポレートガバナンス・コード改定などと連動させることにより、結果的に指名委員会等設置会社への移行が促進され、日本企業でのコーポレートガバナンスの実質が更に高まることが期待されます。

提言の本文は、日本取締役協会ホームページ>ガバナンス情報>レポート・提言>「会社機関設計の改善に関する提言の発表について」からご覧ください。

「指名委員会等設置会社制度の改善に関する研究会」の提言の抜粋

現行の会社法上、指名委員会の権限は、株主総会に付議すべき取締役の選任及び解任に関する会社提案議案の内容を決定することであることを前提とした上で、以下のA案又はB案のとおりとする。

【A案】 取締役会の過半数が社外取締役である場合には、取締役会の決議により、株主総会に付議すべき取締役の選任及び解任に関する会社提案議案の内容についての指名委員会の決定内容の全部又は一部を修正することができるものとし(取締役会の過半数が社外取締役でない場合には、現行どおり、取締役会は指名委員会の決定内容を修正することができないものとする)、かかる修正がなされた場合には、取締役会による修正後のものを最終的な会社提案議案とし、指名委員会は、その内容について株主総会における意見陳述権を有する(意見陳述の内容は株主総会参考書類に記載する)ものとする。

【B案】 取締役会の過半数が社外取締役である場合には、指名委員会の権限を、①現行の指名委員会のものと同様とする(最終決定機関型)又は②取締役の選任及び解任に関する発議(取締役会への提案)・勧告をする権限のみとする(勧告・発議機関型)のいずれとするかを、取締役会の決議をもって選択できるものとする。

(注1)【B案】を採用した場合で、会社が②の勧告・発議機関型を選択したときは、取締役の選任及び解任に関する株主総会に付議すべき会社提案議案の内容の決定は-取締役会の-専決事項とし(執行役への決定権限の委任はできないものとする)、指名委員会には、取締役の選任及び解任に関する発議(取締役会への提案)・勧告をする権限に加えて、その内容に関する株主総会における意見陳述権を付与する(意見陳述の内容は株主総会参考書類に記載する)こととする。

(注2)【B案】を採用した場合で、会社が②の勧告・発議機関型を選択したときは、指名委員会の権限を、取締役会の決議をもって、株主総会に付議すべき取締役の選任及び解任に関する会社提案議案の内容についての発議(取締役会への提案)・勧告だけでなく、CEOその他の役付執行役の選定及び解職や執行役の選任及び解任に関する発議(取締役会への提案)・勧告をする権限にも拡大できるようにするかについては、所要の検討を行う。

(注3)【B案】を採用した場合、指名委員会の権限を①の最終決定機関型又は②の勧告・発議機関型のいずれとするかに係る取締役会の決議の内容等を、事業報告で開示することを義務付けることとする。

冨山和彦 Kazuhiko Toyama

日本取締役協会 会長、株式会社IGPIグループ 会長、株式会社日本共創プラットフォーム(JPiX)代表取締役会長

ボストンコンサルティンググループ、コーポレイトディレクションを経て、産業再生機構設立時に参画。解散後、経営共創基盤(IGPI)を設立。内閣官房「新しい資本主義実現会議」委員、金融庁・東証「スチュワードシップ・コードおよびコーポレートガバナンス・コードのフォローアップ会議」委員ほか政府関係委員多数。著書に『ホワイトカラー消滅』『コーポレート・トランスフォーメーション』『社長の条件』ほか。東京大学法学部卒、スタンフォード大学経営学修士(MBA)、司法試験合格

これまでの記事[ SERIAL STORY ]

- 指名委員会等設置会社制度の改善に向けて

- 機関設計が目指すべきゴールと改革のステップ

- 社外取締役による取締役会におけるM&A案件への効果的なガバナンスの発揮の仕方

- 「統合報告書」建設的対話の促進に活用すべき開示媒体

- 「フィデューシャリー・デューティー」(受託者責任)~知っておきたい5つのポイント

- 議長の仕事 取締役会において、議論の質を高めるためには

- 強いボードを作るには 「強い取締役会」の実装に向けて

- 上場会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に向けた東証の取組み 第3回

- 上場会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に向けた東証の取組み 第2回

- 日本取締役協会 冨山和彦新会長に聞く(下)

- 日本取締役協会 冨山和彦新会長に聞く(上)

- 上場会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に向けた東証の取組み 第1回

- CEO's DIALOGUE 宮内義彦、日本を叱る![下]

- CEO's DIALOGUE 宮内義彦、日本を叱る![上]

- 資本コストと企業価値(2)

- 資本コストと企業価値(1)

- 『「稼ぐ力」の再興に向けて』の解説 第3回(最終回)

- 『「稼ぐ力」の再興に向けて』の解説 第2回

- 『「稼ぐ力」の再興に向けて』の解説 第1回

- 政策保有株式の現状とコーポレートガバナンス~現状とガバナンス上の問題~ 第2回

- 政策保有株式の現状とコーポレートガバナンス~現状とガバナンス上の問題~ 第1回